こんにちは。南日本ハウスグループの南日本開発㈱【みなみの解体】です

建築を計画するうえで重要な「用途地域」と「4号特例」について、最新のルール変更をわかりやすく解説します。用途地域はどのように設定されているのか? 4号特例の廃止で建築確認の手続きはどう変わるのか? さらに、防火地域における耐火建材の違いや、適切な建築方法についても詳しくご紹介します。建築関係者だけでなく、これから家を建てる方にも役立つ情報が満載です!

本コラムでは、2025年4月以降に改正される建築基準法の変更点を詳しく解説します。

建築基準法における単体規定と集団規定

建築基準法には、「単体規定」と「集団規定」の2つの大きなルールがあり、それぞれの目的が異なります。

-

単体規定:個々の建築物の安全性や快適性を確保するための基準。構造・耐火性能・採光・換気・避難設備など、建築物単体に求められる性能について定められています。

-

集団規定:都市全体の秩序ある発展や安全性を確保するための基準。用途地域や防火地域など、周囲の環境との調和を図るための規制が含まれます。

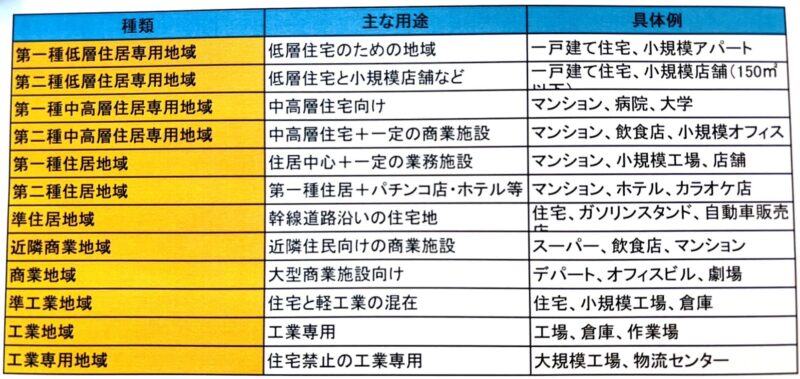

用途地域の概要

用途地域とは、都市計画法に基づき、建築できる建物の種類や用途を制限する地域区分のことです。都市の秩序ある発展と住環境の保護を目的としており、日本では以下の13種類の用途地域が設定されています。

用途地域の種類

これらの用途地域により、快適な住環境や適切な都市整備が実現されています。

集団規定に含まれる用途地域と防火地域

建築基準法の集団規定には、以下のような重要な制限が含まれます。

-

用途地域:都市計画に基づき、住宅・商業・工業などのエリアごとに建築可能な用途を制限する制度。

-

防火地域・準防火地域:火災の延焼を防ぐために、建築物の構造や使用する建材に制限を設ける地域。

防火地域では、一定規模以上の建築物は耐火建築物とすることが義務付けられ、準防火地域では建築物の構造に応じた防火性能を求められます。

耐火建築物の建材と防火時間の違い

建築物の耐火性能を確保するために、以下の3種類の建材が規定されています。

| 建材の種類 | 防火性能 | 防火時間の目安 |

| 不燃材料 | 温度が高くなっても発火までに時間の猶予がある | 20分以上 |

| 準不燃材料 | 発火までに時間の猶予が10分程度ある | 10分~15分 |

| 難燃材料 | 発火までに時間の猶予が5分程度ある | 5分~10分 |

不燃材料は主に鉄骨やコンクリート、ガラスなどで、長時間の火災にも耐えることができます。準不燃材料は石膏ボードなど、一定時間の防火性能を持つものです。難燃材料は木材などで、短時間の延焼を抑えるために使用されます。

4号特例の廃止について

4号特例とは?

建築基準法では、建築確認の際に建物の安全性を確認する必要があります。しかし、小規模な建築物(主に木造の2階建て以下の建物)については、

-

構造・防火・避難設備 などの審査が一部省略される「4号特例」という制度がありました。

4号特例の対象建築物

-

木造:2階建て以下、かつ500㎡以下の建築物

-

非木造:平屋、かつ200㎡以下の建築物

この特例により、建築士の責任のもとで安全性を確保しつつ、手続きを簡素化できました。

4号特例の廃止の背景

しかしながら、近年では以下の問題が指摘され、特例が見直されることになりました。

1.耐震・構造計算の不備

特例を利用することで詳細な構造審査が省略されるため、耐震性能の不十分な建築物が発生するケースがあった。

2.建築士の責任過多

建築士の自己チェックに依存していたため、過失や設計ミスのリスクが高かった。

3.建築基準法との適合性の問題

省略される審査項目が多いため、法適合性を担保しにくい状況があった。

4号特例による建築物の新たな分類

4号特例の廃止により、これまで簡略化されていた建築物の審査が厳格化され、新たな区分が適用されるようになりました。

| 旧分類(4号特例適用) | 新分類(4号特例廃止後) | 建築確認手続きの変更 |

| 木造2階建て以下(500㎡以下) | 2号建築物に分類 | 構造計算適合性確認が必要 |

| 非木造平屋(200㎡以下) | 2号建築物に分類 | 構造計算適合性確認が必要 |

| 木造3階建て以上(500㎡超) | 2号建築物のまま | 元々構造計算が必要なため変更なし |

| 非木造2階建て以上(200㎡超) | 2号建築物のまま | 元々構造計算が必要なため変更なし |

| 特殊建築物(用途により規模に関係なく対象) | 3号建築物に分類 | 従来から建築確認が必須 |

2号建築物・3号建築物とは?

-

2号建築物:一般の建築物(主に住宅や小規模な非住宅建築物)で、構造計算適合性の確認が必要。

-

3号建築物:特殊建築物(学校、病院、劇場など)や、大規模な非住宅建築物で、厳格な建築確認が必要。

これにより、今まで簡略化されていた小規模建築物も、今後は厳格な構造計算の審査が必要となります。

まとめ

用途地域の適切な運用や4号特例の廃止により、都市環境の整備と建築物の安全性向上が図られます。また、建築基準法における集団規定として、用途地域と防火地域が建築制限の重要な要素となります。特に耐火建築物の建材選定においては、不燃材料・準不燃材料・難燃材料の防火性能の違いを理解し、適切に選定することが求められます。

建物解体でお困りごとは

南日本ハウス株式会社グループ南日本開発株式会社【みなみの解体】まで

お問い合わせはこちら

https://www.373kaitai.com/contact/

解体に関するどんな小さな疑問でもお気軽にご相談ください。

みなみの解体は、鹿児島における豊富な経験と実績で地域最先端の解体業者です。

建物の解体や内装の解体、アスベストの調査・除去作業も安心してお任せいただけます。

9:00~18:00【定休日:年末年始,日曜日】